تبويب مرويات السلف في التفسير

قراءة في استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري

مدخل:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ تبويب وتصنيف مرويات السَّلَف التفسيرية وضبطها من الأمور بالغة الأهمية؛ لأنها تنعكس على فهمنا لتفسير السَّلَف، تلك اللّبنة الأولى والمرحلة الأبرز في علم التفسير، والتي تمثِّل مركزية رئيسة في هذا العلم -كما هو معلوم-[1]، فيجدر بنا العناية بها وبفهمها وتحريرها.

ولا شكّ أنّ التبويب والتصنيف غاية مهمّة لجمع أشتات هذه المرويات وانضوائها تحت عبارات كلية جامعة لإمكان التعامل معها واستحضارها؛ إِذْ قد بلغت هذه الروايات حسَب بعض الإحصاءات أكثر من اثنين وستين ألف رواية تفسيرية[2]، فينبغي العناية بدراسة تبويبات تلك المرويات والنظر فيمن تصدَّوا لها من المفسِّرين.

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتبويب وتصنيف مرويات السَّلَف التفسيرية إلا أنه لم يَقُم بهذه العملية في تاريخ المدوّنة التفسيرية سوى الإمام الطبري (ت: 310هـ) من خلال معلَمته الكبرى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، وعمله وإبداعه في هذا العمل العظيم يتموضع في العناية بالثروة التفسيرية الواردة عن السَّلَف والتركيز على جمعها وتصنيفها وتبويبها ومناقشتها[3].

ولم يعتنِ أحدٌ من المفسِّرين بالنظر في تبويبات وتراجم الإمام الطبري لأقوال السَّلف التفسيرية -فيما طالعناه- سوى الإمام ابن عطية (ت: 543هـ) في تفسيره المعروف بـ: (المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، فهو مَن انتبه إليها، وأبرزُ مَن عالجها ونظر فيها.

ولذا أردنا في هذه المقالة أن نبرز أهمية العناية بتبويب مرويات السَّلَف التفسيرية وضرورة النظر فيها من خلال القراءة في استدراكات الإمام ابن عطية على تبويبات وتراجم الإمام الطبري لمرويات السَّلَف، وذلك بعد تمهيد نبيِّن فيه طريقتنا في رَصْد هذه الاستدراكات وقراءتها والتعليق عليها، واللهُ الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

تمهيد:

قُمنا -بفضل الله سبحانه- في هذه المقالة باستقراء تفسير ابن عطية من ثلاث طبعات (القطرية الثالثة، والقطرية الثانية، ودار الكتب العلمية)، واستخرجنا منه المواضع التي استدركها ابن عطية على تبويبات وتراجم الطبري لمرويات السَّلَف في التفسير، وقد بلغتْ هذه الاستدراكات سبعة مواضع[4]، واستعنَّا بعدّة نُسخ مخطوطة من تفسير ابن عطية لضبط ألفاظ بعض مواضع الاستدراك التي وقع فيها إشكالٌ في النُّسَخ المطبوعة لتفسير ابن عطية كما ستراه منبَّهًا عليه في الحاشية.

وقد أثبتنا في المقالة نصّ استدراك ابن عطية وأتبعناه بالموضع المستدرَك عليه من تفسير الطبري، وأردفنا ذلك بتعليق مختصر على الموضع، واعتمدنا في العزو إلى تفسير ابن عطية على الطبعة القطرية الثالثة، وفي تفسير الطبري على طبعة دار هجر بتحقيق التركي[5].

وهذا أوان الشروع في المقصود، ومن الله -سبحانه وتعالى- نستمدّ العون، وعليه نتوكّل فنقول:

لا شك أنّ الإمام الطبري قد بذل في تصنيف المرويات التفسيرية والترجمة لها جهدًا كبيرًا تنأى عن تحمّله الجبال ولا يقوى عليه كبار الباحثين والرجال، ولا أجد كلمة أصف بها عمله أبلغ مما قال ابن عطية حين وصف عن الطبري أنه: «جَمَعَ على الناس أَشْتَات التفسير، وقرَّب البعيد منها، وشَفَى في الإسناد»[6].

ومن خلال معايشتي لتفسير الإمام الطبري، وعنايتي بتبويباته وتراجمه لمرويات السَّلَف التفسيرية، ثم إعدادي متنًا تفسيريًّا بالاعتماد على هذه التبويبات والتراجم[7] =كنت أستشكِلُ بعضَها، ثم كانت عنايتي بتفسير ابن عطية ومعايشتي له ردحًا من الزمان لدراسة موارده في تفسيره[8]، فلاحظتُ عنايته -بل وتفرّده بين المفسِّرين- بالنظر في تبويبات وتراجم الطبري للمرويات، فكان يستدرك تارة على إدراج الطبري لبعض الروايات تحت الترجمة لعدم موافقتها للترجمة، وأحيانًا يخطِّئ الترجمة بالكلية ويصوِّب لها سهام النقد مسقطًا إياها، وغير ذلك مما يَرجع إلى سبب مركزي، ألا وهو اختلاف الإمامَيْن في فهم المرويات التفسيرية الواردة عن السَّلَف.

وفيما يأتي عرض وقراءة للمواضع التي استدركها ابن عطية على تبويبات وتراجم الطبري، مرتّبة حسَب سور المصحف ومعنونة بوجه الاستدراك الذي ذكره ابن عطية لكلّ موضع منها:

- أولًا: عدم ملاءمة القول للترجمة:

قوله -عز وجل-: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ...} الآية [البقرة: 259].

قال ابن عطية: «واختُلف في القرية أَيما هي؟ فحكى النقّاش أن قومًا قالوا هي المؤتفِكَة. وقال ابن زيد: إنّ القوم الذين {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا}[البقرة: 243]، مرّ عليهم رجلٌ وهم عظام تلوح، فوقف ينظر فقال: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ}[البقرة: 259]، وترجم الطبري على هذا القصص بأنه قولٌ بأنّ القرية التي مرّ عليها هي التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم. قال القاضي أبو محمد: وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة؛ لأنّ الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان، وعلى تفسير[9] القول هي إلى العظام والأجساد. وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية؛ إذ الآية إنما تضمّنت قريةً خاوية لا أنيسَ فيها، والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية. وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجودِ البناء والسكان»[10].

قال الطبري: «واختَلف أهل التأويل في القرية التي مَرَّ عليها القائل: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا}[البقرة: 259]، فقال بعضهم: هي بيت المقدس...، وقال آخرون: بل هي القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. ذِكْرُ مَن قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى ذِكرُه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ}[البقرة: 243]، قال: (قرية كان نزل بها الطاعون)، ثم اقتص قصتهم التي ذكرناها في موضعها عنه إلى أنْ بلغ: {فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا}[البقرة: 243]، في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياة، فماتوا ثم أحياهم الله. {إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}[البقرة: 243]، قال: ومرّ بها رجل وهي عظام تلوح، فوقف ينظر، فقال {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ}، إلى قوله: {لَمْ يَتَسَنَّهْ}[البقرة: 259]»[11].

التعليق:

يرى ابن عطية هنا أنّ كلام الطبري يُفهم منه عرضُ الخلاف في القرية التي حصلتْ فيها القصة، وعلى ذلك فالمشار إليه باسم الإشارة (هذه) عند الطبري هي القرية، فكان ينبغي أن يجلب في القول الثاني آثارًا تتجه إلى تعيين الخلاف في القرية، ولكن ابن عطية يرى أنّ أثر ابن زيد الذي أورده الطبري في القول الثاني يُفهم منه أنه يشير بقوله (هذه) إلى العظام والأجساد وليس إلى القرية؛ فلذلك لم يكن أثرُ ابنِ زيد ملائمًا لترجمة الطبري لاختلاف محلّ النزاع بين ابن زيد والطبري كما يرى ابن عطية.

والذي يظهر أنّ سبب هذا الخلاف هو صورة الأثر الذي اعتمده كلٌّ منهما عن ابن زيد؛ فالذي أورده الطبري عن ابن زيد في موضعين من تفسيره جاء فيه: «ومرّ بها رجل وهي عظام تلوح»[12]، وهنا يحتمل عود الهاء في (بها) على القرية كما يحتمل عوده على الأجساد والعظام، وأمّا عبارة الأثر التي أوردها ابن عطية فجاء فيها: «وقال ابن زيد: إن القوم الذين {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا}[البقرة: 243]، مرّ عليهم رجل وهم عظام تلوح فوقف ينظر، فقال: {أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ}»[13]، وهنا واضح أنّ المراد القوم وليس القرية.

ويتبيّن بناءً على ما سبق أنّ استدراك ابن عطية يتّجه على عبارة أثر ابن زيد التي اعتمد عليها، وقد وافقه القرطبي على هذا الاستدراك فنقل رأيه[14]، وأمّا على عبارة أثر ابن زيد التي اعتمد عليها الطبري فلا يتّجه استدراك ابن عطية ولا يصحّ.

وقد وافق الطبريَّ كثيرٌ من المفسِّرين في فهمه للقول الثاني بناءً على أثر ابن زيد من أنّ القرية هي التي كان اللهُ أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فأورده بعضُهم منسوبًا إلى ابن زيد، ومنهم: الثعلبيُّ، ومكيُّ بنُ أبي طالب، والماوردي، وابن الجوزي، والرازي، وأبو حيان، والثعالبي[15]، وأورده بعضهم لكن دون نسبته لابن زيد، ومنهم: البغويُّ، والبيضاوي، وابن جزيّ، والطيبي، والخطيب الشربيني[16].

وأورد بعضُ المفسِّرين القولَيْن اللذَيْن ذكرهما الطبري وجعلوهما قولًا واحدًا فذهبوا إلى أن القرية هي بيت المقدس وقالوا بأنّ بيت المقدس هي قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وممّن ذهب إلى ذلك النسفيُّ والخازن[17].

- ثانيًا: عدم صحة الترجمة وتأويل القول المدرَج تحتها بمعنى آخر:

قوله -عز وجل-: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي...} الآية [البقرة: 260].

قال ابن عطية: «واختَلف الناس لِمَ صَدَرتْ هذه المقالة عن إبراهيم -عليه السلام-؟ فقال الجمهور: إنّ إبراهيم -عليه السلام- لم يكن شاكًّا في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلبَ المعاينة. وترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربَّه لأنه شكّ في قدرة الله على إحياء الموتى، وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منها، وذكر عن عطاءِ بن أبي رباح أنه قال: دخل قلبَ إبراهيمَ بعضُ ما يدخل قلوبَ الناس، فقال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى}؟ وذكَر حديث أبي هريرة أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيم...) الحديث. ثم رجّح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديث. وقال: إنّ إبراهيم لمّا رأى الجيفةَ تأكل منها الحيتان ودوابّ البَرّ ألقى الشيطانُ في نفسه فقال: متى يجمع اللهُ هذه من بطون هؤلاء؟ وأمّا من قال: بأنّ إبراهيم لم يكن شاكًّا، فاختلفوا في سبب سؤاله، فقال قتادة: إنّ إبراهيم رأى دابة قد توزّعَتْها السباع فعجِبَ وسأل هذا السؤال. وقال الضحاك نحوَه، قال: وقد عَلِم -عليه السلام- أنّ الله قادر على إحياء الموتى، وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسّمها السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحر، وقال ابن إسحاق: بل سببها أنه لمّا فارق النمرود وقال له: أنا أُحيي وأُميت، فكّر في تلك الحقيقة والمجاز، فسأل هذا السؤال. وقال السدي وسعيدُ بن جبير: بل سبب هذا السؤال أنه لمّا بُشِّر بأنّ الله اتخذه خليلًا أراد أن يُدِلّ بهذا السؤال ليجرّب صحة الخُلَّة، فإنّ الخليل يُدِلّ بما لا يُدِلّ به غيره، وقال سعيد بن جبير: {وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} يريد: بالخُلّة. قال القاضي أبو محمد عبد الحق -رضي الله عنه-: وما ترجم به الطبري عندي مردود، وما أَدخل تحت الترجمة مُتَأَوَّل، فأمّا قول ابن عباس: (هي أرجى آية)، فمن حيث فيها الإدلالُ على الله تعالى وسؤالُ الإحياء في الدنيا وليست مظنّةَ ذلك، ويجوز أن يقول: (هي أرجى آية)؛ لقوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ}؟ أي إنّ الإيمان كافٍ لا يحتاج بعده إلى تنقير وبحث، وأمّا قول عطاءِ بن أبي رباح: (دخل قلبَ إبراهيمَ بعضُ ما يدخل قلوب الناس)، فمعناه: مِن حُبِّ المعاينة، وذلك أنّ النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أُخْبِرَتْ به؛ ولهذا قال النبي -عليه السلام-: (ليس الخبر كالمعاينة)، وأمّا قول النبي -عليه السلام-: (نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيم)، فمعناه: أنه لو كانَ شَكَّ لكنّا نحن أحقَّ به، ونحن لا نَشُكُّ، فإبراهيم -عليه السلام- أحرى أن لا يشُكَّ، فالحديث مبنيّ على نفي الشّك عن إبراهيم. والذي رُوي فيه عن النبي -عليه السلام- أنه قال: (ذلك محضُ الإيمان)، إنما هو في الخواطر الجارية التي لا تثبُت، وأمّا الشكّ فهو توقُّفٌ بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك هو المنفيّ عن الخليل -عليه السلام-. وإحياء الموتى إنما يثبُت بالسمع، وقد كان إبراهيم -عليه السلام- أَعلمَ به، يدلّك على ذلك قولُه: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}[البقرة: 258]، فالشكُّ يبعد على مَن ثبتَتْ قدَمُه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوءة والخُلّة! والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعًا، وإذا تأملتَ سؤاله -عليه السلام- وسائر ألفاظ الآية لم تعطِ شكًّا؛ وذلك أن الاستفهام بـ{كَيْفَ} إنما هو عن حال شيء موجود متقرّر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا، ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حالٍ مِن أحواله. وقد تكون {كَيْفَ} خبرًا عن شيءٍ شأنه أن يُستفهم عنه بـ{كَيْفَ}، نحو قولك: كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري: كيف كان بدءُ الوحي، و{كَيْفَ} في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياءِ، والإحياءُ متقرّر، ولكن لمّا وجدنا بعض المنكِرين لوجود شيء قد يعبَّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح، فيلزم من ذلك أنّ الشيء في نفسه لا يصح، مثال ذلك أن يقول مدّعٍ: أنا أرفعُ هذا الجبل، فيقول له المكذِّب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناها تسليم جدلي، كأنه يقول: افرِضْ أنك ترفعه، أرني كيف؟ فلمّا كان في عبارة الخليل -عليه السلام- هذا الاشتراك المجازي، خلّص اللهُ له ذلك وحمله على أن يبيّن الحقيقة، فقال له: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى}، فكمل الأمر وتخلّص من كلّ شك، ثم علّل -عليه السلام- سؤاله بالطمأنينة»[18].

قال الطبري: «واختَلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربَّه أن يريَه كيف يحيي الموتى؟ فقال بعضهم: كانت مسألتهُ ذلك ربَّه أنه رأى دابة قد تقسّمتها السباع والطير، فسأل ربَّه أن يريَه كيفية إحيائه إياها مع تفرُّق لحومها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عيانًا، فيزداد يقينًا برؤيته ذلك عيانًا إلى علمه به خبرًا، فأراه اللهُ ذلك مثلًا بما أخبر أنه أمرَه به... وقال آخرون: بل كان سببُ مسألتهِ ربَّه ذلك، المناظرةَ والمُحاجّةَ التي جرت بينه وبين نمروذ في ذلك...، وقال آخرون: بل كانت مسألتهُ ذلك ربَّه عند البشارة التي أتته من الله بأنه اتخذه خليلًا، فسأل ربَّه أن يريَه عاجلًا من العلامة له على ذلك ليطمئن قلبُه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلًا، ويكون ذلك لِما عنده من اليقين مؤيِّدًا...، وقال آخرون: قال ذلك لربّه؛ لأنه شكّ في قدرة الله على إحياء الموتى. ذِكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، في قوله: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: 260]، قال: قال ابن عباس: (ما في القرآن آيةٌ أرجى عندي منها). حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت زيدَ بن عليٍّ، يحدِّث عن رجل، عن سعيدِ بن المسيب، قال: اتَّعَدَ عبدُ الله بن عباس، وعبدُ الله بن عمرٍو أن يجتمعا، قال: ونحن يومئذٍ شَبَبَةٌ، فقال أحدهما لصاحبه: أيّ آية في كتاب الله أرجَى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ}[الزمر: 53] حتى ختم الآية، فقال ابن عباس: أمَا إنْ كنتَ تقول إنّها، وإنّ أرجَى منها لهذه الأمة قولُ إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: 260]. حدثنا القاسم، قال: ثني الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: سألتُ عطاءَ بن أبي رباح عن قوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: 260]، قال: دخل قلبَ إبراهيمَ بعضُ ما يَدخل قلوبَ الناس، فقال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى}[البقرة: 260]، {قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ}[البقرة: 260]؛ لِيُرِيَه. حدثني زكريا بنُ يحيى بنِ أبَان المصري، قالا: ثنا سعيد بن تليد، قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: ثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أَخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيدُ بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم، قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: 260]. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكر نحوَه. وأَوْلَى هذه الأقوال بتأويل الآية، ما صحّ به الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال، وهو قوله: نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم، قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ}. وأن تكون مسألتُهُ ربَّه ما سأله أن يريَه من إحياء الموتى؛ لعارضٍ من الشيطان عرَض في قلبه، كالذي ذكَرْنا عن ابن زيد آنفًا من أنّ إبراهيم لمّا رأى الحوتَ الذي بعضُه في البرّ وبعضه في البحر قد تعاوره دوابُّ البر ودواب البحر وطيرُ الهواء، ألقى الشيطانُ في نفسه، فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيمُ حينئذ ربَّه أن يريه كيف يحيي الموتى لِيُعاينَ ذلك عيانًا، فلا يقدِرَ بعد ذلك الشيطانُ أن يُلقِيَ في قلبه مثلَ الذي أَلقى فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك، فقال له ربه: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ}[البقرة: 260]، يقول: أَوَلَمْ تصدِّق يا إبراهيم بأنِّي على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب، لكن سألتُك أن تريَني ذلك ليطمئنَّ قلبي، فلا يقدِرَ الشيطانُ أن يلقي في قلبي مثلَ الذي فعلَ عند رؤيتي هذا الحوت. حدثني بذلك، يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد»[19].

التعليق:

أورد الطبريُّ الخلافَ في سبب مسألة إبراهيم ربَّه أن يريه كيف يحيي الموتى فذكر أربعة أقوال، الأخير منها أنّ إبراهيم سأل ربّه ذلك لأنه شكّ في قدرة الله على إحياء الموتى، ثم أدرج الطبري تحت هذه الترجمة مَن قال بهذا القول من السلف؛ فذكر أثرًا عن ابن عباس، وأثرًا عن عطاءِ بن أبي رباح، وأثرًا مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ورجّح هذا القول الرابع.

وردَّ ابن عطية هذه الترجمة بالكلية؛ لعدم دلالة الأقوال التي أوردها الطبري تحتها، وبيَّن التأويل الصحيح من وجهة نظره لهذه الآثار، ثم أورد بعض الحجج التي تؤيد ما ذهب إليه، وهي:

1- سؤالُ إبراهيم وتعبيرُ الآية عنه لا يدلّ على وجود شكّ؛ لأن الاستفهام بـ(كيفَ) إنما هو عن حال شيء موجود متقرّر الوجود عند السائل والمسؤول.

2- (كيف) تكون خبرًا عن شيءٍ شأنه أن يُستفهم عنه، والسؤال بها هنا عن كيفية الإحياء مع تقرّره.

3- أورد ابن عطية احتمالًا وردَّه، وهو أن يكون السؤال للإنكار وجاءت صيغته بالاستفهام مجازًا، كمن يقول لك: أنا أرفع هذا الجبل، فتقول له مكذِّبًا: أرني كيف ترفعه؟ وذكر ابن عطية أنه لأجلِ هذا الاحتمال الوارد أنهى الله تعالى كلَّ شكّ وسدَّ هذا الباب ببيان حقيقة إيمان إبراهيم، فقال له: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} ثم علّل سؤاله بإرادة الطمأنينة.

والذي يظهر أنّ نقد ابن عطية متّجِه، وقد انفرد الطبري بهذا القول الذي رجّحه وهو أنّ إبراهيم -عليه السلام- قد شكّ في قدرة ربه على إحياء الموتى، ولم نقف على مفسِّر قال بقول الطبري، ونسَب القرطبي القول بنفي الشكّ عن إبراهيم لجمهور المفسِّرين، فقال: «اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شكّ أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم -عليه السلام- شاكًّا في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب المعاينة»[20].

وممن نَصَّ من المفسِّرين على نفي القول بالشّك عن إبراهيم -عليه السلام-: الأخفشُ، ويحيى بن سلام، ومكي بن أبي طالب، والماوردي، والسمعاني، والبغوي، والرازي، والقرطبي، والخازن، وابن كثير[21]، وأوصل الرازي الأوجه فيها إلى اثني عشر وجهًا وناقشها وعلَّق على القول بأنّ إبراهيم قد شكّ، فقال: «وهذا القول سخيف، بل كفرٌ؛ وذلك لأنّ الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر، فمَن نسب النبيّ المعصوم إلى ذلك فقد كفّرَ النبيَّ المعصوم»[22]، ولم يفصِّل أحد من المفسِّرين في المسألة كما فصَّلها ابن عطية وأجاب عن إشكالاتها.

وقال ابن حجر: «واختُلف في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ)، فقال بعضهم: معناه: نحن أشدّ اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم عليه السلام، وقيل: معناه: إذا لم نشكَّ نحن فإبراهيمُ أَوْلَى بالشكّ، أي: لو كان الشكّ متطرقًا إلى الأنبياء -عليهم السلام- لكنتُ أنا أحقَّ به منهم، وقد علمتم أني لم أشكَّ؛ فاعلموا أنه لم يشكّ. وإنما قال ذلك تواضعًا منه، أو مِن قَبْلِ أن يُعْلِمَهُ الله بأنه أفضلُ من إبراهيم، وهو كقوله في حديث أنس -رضي الله عنه- عند مسلم: أنّ رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- يا خيرَ البرية، قال -صلى الله عليه وسلم-: ذاك إبراهيم. وقيل: إنّ سبب هذا الحديث؛ أنّ الآية لمّا نزلت قال بعضُ الناس: شكَّ إبراهيمُ ولم يشكَّ نبيُّنا، فبَلَغَهُ ذلك فقال: (نحنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِن إِبرَاهِيم). وأراد ما جرت به العادة من المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخرَ شيئًا، قال: مهما أردتَ أن تقوله لفلان فقُلْه لي، ومقصوده: (لا تقلْ ذلك). وقيل: أراد بقوله: نحن أمّته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه منه بدلالة العصمة، وقيل: معناه هذا الذي ترَون أنه شكٌّ أنا أَولى به؛ لأنه ليس بشكٍّ إنما هو طلبٌ لمزيد البيان»[23].

- ثالثًا: إدراج قول لا يلزم منه ما جاء في الترجمة:

قوله -عز وجل-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ}[البقرة: 280].

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا} ابتداءٌ، وخبره {خَيْرٌ}، وندَبَ الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعَلَ ذلك خيرًا من إنظاره، قاله السدي وابن زيد والضحاك وجمهور الناس. وقال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا على الغني والفقيرِ خيرٌ لكم، ثم أَدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالًا لقتادة وإبراهيم النخعي لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته، بل هي كقول جمهور الناس، وليس في الآية مدخل للغني»[24].

قال الطبري: «واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا} برؤوس أموالكم على الغنيّ والفقيرِ منهم خيرٌ لكم. ذِكر من قال ذلك: حدثنا بشرٌ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعلَ لهم رؤوسَ أموالهم حين نزلت هذه الآية، فأمّا الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا ={وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، يقول: أن تصدّقوا بأصل المال، خير لكم. حدثني يعقوب قال حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن سعيد، عن قتادة: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا}، أي برأس المال، فهو {خَيْرٌ لَكُمْ}. حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: من رؤوس أموالكم. حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم بمثله. حدثني المثنى قال، حدثنا قبيصة بن عقبة قال، حدثنا سفيان، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيم: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، قال: أن تصدّقوا برؤوس أموالكم. وقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصدّقوا به على المعسر، خيرٌ لكم- نحوَ ما قلنا في ذلك. ذِكر من قال ذلك: حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، قال: وأن تصدّقوا برؤوس أموالكم على الفقير، فهو خير لكم، فتصدق به العباس. حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، يقول: وإن تصدّقتَ عليه برأس مالك فهو خير لك. حُدِّثتُ عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ، قال أخبرنا عبيدٌ قال، سمعت الضحاك في قوله: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، يعني: على المعسِر، فأمّا الموسِرُ فَلا، ولكن يؤخذ منه رأسُ المال، والمعسر الأخذُ منه حلالٌ والصدقةُ عليه أفضلُ. حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: وأن تصدّقوا برؤوس أموالكم، خيرٌ لكم مِن نَظِرَةٍ إلى ميسرة، فاختار الله -عز وجل- الصدقة على النِّظارة. حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، قال: من النَّظِرة ={إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ}. حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، والنَّظِرَةُ واجبةٌ، وخيَّرَ اللهُ -عز وجل- الصدقةَ على النَّظِرة. والصدقةُ لكلّ معسِر، فأمّا الموسِرُ فَلا»[25].

التعليق:

استدرك ابنُ عطية هنا على الطبري إضافتَهُ قولَه بأنّ المرادَ بقوله: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا} الصدقةُ على الغني والفقير من المعسِرين، فيرى ابن عطية أنّ الآثار التي استدلّ بها الطبري على هذا القول لا يلزم منها هذا القول الذي فهمه الطبري منها، وإنما غاية ما تدلّ عليه هو أنها ندبٌ من الله للتصدّق على المعسِر دون تقييد ذلك بفقرٍ أو غنى.

وعند النظر في الآثار التي أوردها الطبري في هذه الآية نجده قد أورد في معنى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قولَين؛ الأول: أن المراد: تصدّقوا على الغني والفقير من المعسِرين. والثاني: أن تصدّقوا على المعسر فحَسْب. وقد أورد الطبري تحت القول الثاني آثارًا جاء في بعضها التقييدُ بالصدقة على المعسر الفقير؛ وذلك عن السدي والضحاك، وأورد آثارًا أخرى تحت هذا القول ليس فيها هذا التقييد وإنما هي عامّة، وذلك عن الربيع والضحاك وابن زيد.

ومن ها هنا يظهر أنّ استدراكَ ابنِ عطيةَ متجهٌ، وقولَهُ وجيهٌ في أنّ الآثار التي أوردها الطبري في القول الأول لا يلزم منها ما ذكره في ترجمتها، ويقوِّي ذلك أنّ جُلَّ المفسِّرين يوافقون تفسير ابن عطية دون التفريع الذي ذكره الطبري في معناها، فكلُّهم قائلون بأن المراد بالآية الصدقة على المعسِر.

ولكنْ ثَمّتَ إشارةٌ قد تجعلُ للمعنى المستدرَك على الطبري وجهًا أو على أقل الأحوال أصلًا، وهو أنّ مكيَّ بن أبي طالب وأبا حيان الأندلسي أوردَا في تفسيريهما عن قتادة قولًا فيه التصريح بندب التصدق على الغني والفقير، قال مكي: «وقال قتادة: ندبوا أن يتصدَّقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير. وقال غيره: ذلك على المعسِر خاصّة»[26]، وقال أبو حيان: «وقال قتادة: ندبوا إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير»[27].

فقد يكون الطبري ذكر هذا المعنى وترجم له بناءً على هذا الأثر المذكور عن قتادة ولكنه سقط من كتابه بفعل النُّسَّاخ أو غير ذلك من الأسباب، خاصّة وأن أثر قتادة الأول الذي أورده الطبري تحت تلك الترجمة يبدو لي فيه اضطراب وكأنّ في أوّله عبارة ساقطة، أو يكون الطبري هو نفسه قد وَهِمَ فلم يورد الأثر المصرّح فيه عن قتادة بمضمون الترجمة، وعلى أقلّ احتمال فإنّ إيراد مكي وأبي حيان لهذا الأثر وعن قتادة خاصّة يُعَدّ قرينة لوجود أصل للمعنى الذي أورده الطبري، والله أعلم.

- رابعًا: وجود احتمالات لتفسير القول ليس فيها شيء من الترجمة:

قوله -عز وجل-: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ}[آل عمران: 45].

قال ابن عطية: «واختلف المفسرون لِمَ عبّر عن عيسى -عليه السلام- {بِكَلِمَةٍ}؟ فقال قتادة: جعله (كلمة) إِذْ هو موجود بكلمةٍ، وهي قوله تعالى لمرادته: (كُنْ)، وهذا كما تقول في شيء حادث: هذا قدر الله، أي هو عن قدر الله، وكذلك تقول: هذا أمر الله، وترجم الطبري فقال: وقال آخرون: بل الكلمة اسمٌ لعيسى سمّاه الله بها كما سمّى سائر خلقه بما شاء من الأسماء، فمقتضى هذه الترجمة أنّ الكلمةَ اسمٌ مرتجَلٌ لعيسى، ثم أَدخل الطبري تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: (الكلمة) هي عيسى، وقول ابن عباس يحتمل أن يفسَّر بما قال قتادة وبغير ذلك مما سنذكره الآن، وليس فيه شيء مما ادّعى الطبري رحمه الله. وقال قوم من أهل العلم: سماه الله (كلمة) من حيث كان تقدّم ذِكره في توراة موسى وغيرها من كتب الله وأنه سيكون، فهذه كلمة سبقت فيه من الله، فمعنى الآية: أنتِ يا مريم مبشَّرة بأنّكِ المخصوصةُ بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله بأمره وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على أنبيائه، و{اسْمُهُ} في هذا الموضع، معناه: تسميته، وجاء الضمير مذكرًا من أجلِ المعنى؛ إذ (الكلمة) عبارة عن ولد»[28].

قال الطبري: «وقوله: {بِكَلِمَةٍ مِنْهُ}، يعني: برسالة من الله وخبر من عنده... وقد قال قوم -وهو قول قتادة-: إنّ (الكلمة) التي قال الله -عز وجل-: {بِكَلِمَةٍ مِنْهُ}، هو قوله: (كُنْ)... وقال آخرون: بل هي اسمٌ لعيسى سمّاه الله بها، كما سمّى سائر خلقه بما شاء من الأسماء. ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (الكلمة) هي عيسى. حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبِي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ}، قال: عيسى هو الكلمة من الله»[29].

التعليق:

ذكرَ الطبري عدّة أقوالٍ في المراد بقوله تعالى في شأن عيسى بأنه كلمةٌ من الله، وأورد قولًا مضمونُه أنّ الكلمة اسمُ عيسى واعتمد في ذلك على الأثر الوارد عن ابن عباس، ولكن ابن عطية يرى أنّ أثر ابن عباس لا يُفهم منه أن الكلمة اسمٌ لعيسى، وإنما يُفهم منه نفس ما ورد عن قتادة، أو هناك احتمال آخر أورده ابن عطية أيضًا عن بعض العلماء ونفَى أن يكون المراد {بِكَلِمَةٍ} ما ذكره الطبري.

والذي يظهر أنّ استدراك ابن عطية هنا له وجهٌ؛ فإنّ القولَ بأنّ المراد بالكلمة اسمُ عيسى يُرْبِكُ ترتيبَ الآية ومعناها؛ لأنّ الكلمة لو كانت اسمًا عَلَمًا لعيسى لكان ذلك تكرارًا لا معنى له في الآية، لأنه صرّح بأنّ اسمَهُ المسيحُ عيسى ابنُ مريم في الآية، كأنك تقول: هذا أحمد الذي اسمه زيد، ولا معنى لذلك.

ولم أقف على من وافق الطبري في فهمه لقول ابن عباس بأنّ عيسى اسمُه كلمة، سوى ما أشار إليه القرطبي دون ذِكر مستندٍ له وبعد تقريره لما ذهب إليه قتادة، فقال: «وكان لعيسى أربعة أسماء: المسيح وعيسى وكلمة ورُوح، وقيل غير هذا مما ليس في القرآن»[30]، وكذا ذكره أبو حيّان دون ذِكر مستندٍ بعد تقريرِه أيضًا لِما ذكَره قتادة، فقال: «وقيل: سمّاه الله بذلك كما سمَّى مَن شاء مِن سائر خلقه بما شاء من الأسماء، فيكون على هذا عَلَمًا موضوعًا له لم تُلحَظ فيه جهةٌ مُناسِبَةٌ»[31]، وجُلُّ المفسِّرين فهموا أثر ابن عباس بما ذكَره قتادة.

وقال الواحدي: «ولم يُرِدْ -والله أعلم- أنَّ عيسى هو الكلمة نفسها، ألا تراه يقول: {اسمُهُ المَسِيحُ}، ولو أراد الكلمةَ لقال: اسمها المسيح»[32]، ولكن أُجيب على مستنده بأجوبة منها أن سبب التذكير أن المسمّى بها مذكّر وهو عيسى[33].

- خامسًا: تخصيص القول بترجمة لا تعطيها ألفاظ الآية:

قوله -عز وجل-: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}[آل عمران: 65].

قال ابن عطية: «اختلف المفسِّرون فيمن نزلتْ هذه الآية، فقال ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي -عليه السلام- فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديًّا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيًّا، فأنزل الله الآية، وقاله السدي وقتادة. وحكى الطبري عن مجاهد وقتادة أيضًا أنهما قالا: نزلت الآية بسبب دعوى اليهود أنه منهم وأنه مات يهوديًّا، وجعل هذا القول تحت ترجمة مفردة له، والصحيح أن جميع المتأوِّلين إنما نحَوا منحًى واحدًا، وأنّ الآية في اليهود والنصارى، وألفاظ الآية تعطي ذلك فكيف يدافع أحدٌ أحدَ الفريقين عن ذلك؟ وهذه الآية مبينة فساد هذه الدعاوى، التي لا تشبه لقيام الدليل القاطع على فسادها؛ لأنهم ادّعوا لإبراهيم الخليل نِحَلًا لم تحدث في الأرض ولا وُجدت إلا بعد موته بمدة طويلة، ولمّا كان الدليل عقليًّا قال الله تعالى لهم موبخًا: {أَفَلَا تَعْقِلُونَ}؟»[34].

قال الطبري: «وقيل: نزلت هذه الآية في اختصام اليهود والنصارى في إبراهيم، وادّعاء كلّ فريق منهم أنه كان منهم...، وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في دعوى اليهودِ إبراهيمَ أنه منهم. ذِكر مَن قال ذلك: حدثنا بِشرٌ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذُكر لنا أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- دعا يهودَ أهلِ المدينةِ إلى كلمة السَّواء، وهم الذين حاجُّوا في إبراهيم، وزعموا أنه مات يهوديًّا. فأكْذَبهم الله -عز وجل- ونَفاهُم منه فقال: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}. حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع مثلَه. حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله -عز وجل-: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ}، قال: اليهود والنصارى[35]، برّأه الله -عز وجل- منهم حين ادّعت كلُّ أمّةٍ أنه منهم، وألحَقَ به المؤمنين مَن كان من أهل الحنيفية. حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثلَه»[36].

التعليق:

جعل الطبري الآثار الواردة في الآية على قولين؛ القول الأول: أنّ الآية نزلت في اليهود والنصارى ودعواهم أنّ إبراهيم كان منهم، وأدرج تحت هذا القول أثرين؛ أحدهما عن ابن عباس والآخر عن قتادة. وأمّا القول الثاني: فخصّه الطبري باليهود وحدهم ودعواهم أن إبراهيم منهم، وأورد تحته أثرًا عن كلّ من قتادة والربيع ومجاهد.

ويرى ابن عطية أنّ الآثار كلَّها في اليهود والنصارى ولا يختصّ أحدها باليهود وحدهم، ويعترض بذلك على تفريع الطبري لنزول الآية على هذين القولين، ويستدلّ كذلك بأن ألفاظ الآية صريحة في خطابها اليهودَ والنصارى، وبيان ذلك أن الخطاب لأهل الكتاب جميعًا، وأيضًا فقد ذكَرتِ التوراةَ والإنجيلَ، والتوراةُ لليهود والإنجيلُ للنصارى.

وبالنظر للآثار التي أوردها الطبري تحت القول الثاني يتّضح أن الأثر الذي أورده عن قتادة ومثلَه عن الربيع فيه الاقتصارُ على خصوص الآية باليهود، وأمّا الأثر الذي أورده عن مجاهد ففيه نزولُها في اليهود والنصارى كالقول الأول، ولكن لفظة (النصارى) في هذا الأثر لم ترِد في طبعة التركي (5/ 482- 483)، وأمّا في طبعة شاكر فجاءت فيها، وكذا أُثبتت في تفسير ابن أبي حاتم (2/ 671) الأثر رقم (3638)، وفي الدر المنثور (2/ 236)، وترجمة الطبري للقول تؤيّد ما جاء من حذف لفظة (النصارى) كما في طبعة التركي، وأمّا لو ثبَتت فهي مخالفة للترجمة، وحقُّ الأثر أن يُدرج تحت القول الأول، وأمّا أثرَا قتادة والربيع ففيهما التصريح بكون الآية في اليهود فلا إشكال إذن من ترجمة الطبري بأنها في اليهود فهو الظاهر من الأثرَيْن.

وعلى ذلك فاستدراك ابن عطية غيرُ متجهٍ من حيث استحقاق هذا القول لترجمة مفردة كما فعل الطبري، وأمّا من حيث صحة القول أو عدم صحته فمسألة أخرى، وأحسَبُ أن ابن عطية قد تنبّه لهذا فجاء تعليل نقده منصبًّا على القول نفسِه لا على صنيع الطبري، فلم يقل مثلًا أنّ القول لا يلائم الترجمة أو أنّ الأقوالَ لا يلزم منها ما جاء في الترجمة أو غير ذلك من عباراته، ولكنه ركَّز على نقد القول نفسِه وأنّ ألفاظ الآية لا تعطيه.

وكافةُ المفسّرين على أن الآية نزلت في اليهود والنصارى، ولم يوافِق الطبريَّ منهم أحدٌ سوى ابنِ أبي حاتم فقد أورد في المراد بأهل الكتاب في الآية وجهين؛ الوجه الأول: اليهود، وذكر تحته أثرًا عن مجاهد، وفي الوجه الثاني أورد الآثر الذي ذكره كافة المفسِّرين والذي يتضمّن نزول الآية في اليهود والنصارى[37].

ولكن ابن عطية لم يذكر توجيهًا للآثار التي أوردها الطبري في القول الثاني والتي لا يدلّ ظاهرها إلا على نزولها في اليهود؛ ولذلك أفردها ابن جرير بترجمة، ويمكن أن يُقال إنّ هذه الآثارَ تحكي بعضَ الحوادث المعيّنة وأنها تشمل طائفةَ اليهود، ولا يلزم من ذلك اقتصارُ نزول الآية في المذكورِين وحدهم، والله أعلم.

- سادسًا: إدراج قول يخالف الترجمة:

قوله -عز وجل-: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا...} الآية [النساء: 35].

قال ابن عطية: «واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحَكَمان، فقال الطبري: قالت فِرقة: لا ينظر الحَكَمان إلا فيما وكَّلَهُما به الزوجان وصرّحَا بتقديمهما عليه، ترجم بهذا ثم أَدخل عن عليٍّ غيرَه، وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: ينظر الحَكَمان في الإصلاح، وفي الأخذ والإعطاء، إلا في الفُرقة فإنها ليست إليهما، وقالت فِرقة: يَنظر الحَكمان في كلّ شيء، ويَحملان على الظالم، ويُمضيان ما رأَياه مِن بقاءٍ أو فِراق، وهذا هو مذهب مالك والجمهور من العلماء، وهو قول عليِّ بن أبي طالب في (المدوّنة) وغيرها، وتأوّل الزجّاج عليه غير ذلك، وأنه وكَّلَ الحَكَمَيْن على الفُرقة، وأنها للإمام، وذلك وَهْمٌ من أبي إسحاق»[38].

قال الطبري: «ثم اختلف أهل التأويل فيما يُبْعَثُ له الحَكَمان، وما الذي يجوز للحكمَين من الحكم بينهما، وكيف وَجْهُ بَعْثِهِما بينهما؟ فقال بعضهم: يَبعثهما الزوجان بتوكيلٍ منهما إياهما بالنظر بينهما، وليس لهما أن يعملَا شيئًا في أمرهما إلا ما وكَّلاهما به أو وكَّله كلُّ واحد منهما بما إليه، فيعملان بما وكَّلَهما به مَنْ وكَّلَهما مِن الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلُهما فيه، أو توكيل مَن وُكِّلَ منهما في ذلك. ذِكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، قال: جاء رجلٌ وامرأتُه بينهما شقاقٌ إلى عليٍّ -رضي الله عنه- مع كلِّ واحد منهما فِئَامٌ من الناس، فقال عليٌّ-رضي الله عنه-: ابعثوا حَكَمًا من أهله وحَكمًا من أهلها، ثم قال للحكَمَيْن: تدريان ما عليكما؟ عليكما إنْ رأيتما أنْ تجمعَا أنْ تجمعَا، وإنْ رأيتما أنْ تفرِّقَا أن تفرِّقَا. قالت المرأة: رضيتُ بكتاب الله بما عَلَيَّ فيه ولِي. وقال الرجل: أمّا الفُرقة فَلا. فقال عليٌّ-رضي الله عنه-: كذبتَ، واللهِ لا تنقلبُ حتى تقرَّ بمثل الذي أقرّتْ به»[39].

التعليق:

استدرك ابن عطية هنا على الطبري لإدخاله تحت الترجمة أثرًا لا يوافق الترجمة، فابن عطية يوافق على الترجمة ولكن يرى أنّ الأثر الذي أدرجه الطبري تحتها يخالفها، وذلك أنّ الترجمة تقضي بأن الحكمين ليس لهما أن يعملَا شيئًا إلا فيما وكَّلهما به الزوجان، فلو وكَّلَه الزوج بالفِراق فليس له أن يُصلِح، ولو وكَّلَه بالإصلاح فليس له أن يُطلِّق، ولكن في الأثر يتضح أن الرجل أراد توكيل الحَكم في الإصلاح فقط دون الفُرقة فمَنَعه عليٌّ من ذلك، فمراد ابن عطية أن الرجل هنا لم ينفذ طلبه في التوكيل بالإصلاح فقط دون الفُرقة، وبذلك فالأثر يخالف الترجمة حسب فهم ابن عطية.

ولكن بمزيد من التأمل في صنيع الطبري يتبين أنه يرى مجردَ توقُّفِ عليٍّ -رضي الله عنه- حتى يقرَّ الزوج بما أقرت به المرأة من الموافقة على ما يقضي به الحكمان من جمعٍ أو تفريق، ذلك أنه لو لم يكن لعدم موافقة الزوج أثرٌ لَمَا توقّف عليٌّ ولأمضَى الأمرَ دون ضرورة إقرار الزوج كما أقرّت المرأة.

وأصل المسألة هو الخلاف بين الفقهاء في صفة الحكمَين اللذَين يُبعثان عند خوف الشقاق بين الزوجين، هل هما حَكَمان أم وكيلان؟ فمَن يرى أنهما حَكمان يجعل لهما الحقَّ في التفريق حال رؤيتهما المصلحة في ذلك، ومن يرى أنهما وكيلان لا يجعل لهما هذا الحقَّ، ولكلٍّ من الفريقين استدلالات متعددة.

وكلام الطبري هنا يظهر منه عَرْضُه لرأيٍ يذهب إلى أنّ الحكمين وكيلان لا يحقُّ لأحدهما فِعلُ شيء إلا بإذن موكِّله، وأكثرُ مَن استدلّ بأثر عليِّ بن أبي طالب من الفقهاء إنما يستدلّون به على خلاف ما ذهب الطبري، فيستدلون به على أن المبعوثَين حَكمان لهما الحقُّ في التفريق أو الجمع دون إذن الموكِّل، قال ابن قدامة -بعد إيراده للرواية الثانية عن أحمدَ بأنّ المبعوثَين حكمان وإيراده أثرَ عليٍّ؛ علَّق فقال-: «وهذا يدلُّ على أنَّه أجْبرَه»[40]، وقال القرطبي كذلك بعد ترجيحه أنّ المبعوثين حكمان واستدلاله بأثر عليٍّ ثم علّق عليه فقال: «وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن عليٍّ من وجوهٍ ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة، قال أبو عمر. فلو كانا وكيلَين أو شاهدَين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وُكِّلْتُما؟ وهذا بيِّن»[41].

واستدلّ بعض الفقهاء بأثر عليٍّ -رضي الله عنه- على القول بأنّ الحكمين إنما هما وكيلان ليس لهما التفريق إلا بإذن الموكِّل، قال الجصاص بعد إيراده لأثر عليّ: «فأخبر عليٌّ أن قولَ الحكمَين إنما يكون برِضا الزوجين، فقال أصحابُنا: ليس للحكمين أن يفرِّقَا إلا أن يرضى الزوج»[42]، وقال القرطبي: «احتجّ أبو حنيفة بقول عليّ-رضي الله عنه- للزوج: لا تبرَحْ حتى ترضى بما رضِيَتْ به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يفرِّقان إلا برِضا الزوج، وبأن الأصل المجتمَع عليه أن الطلاق بيدِ الزوج أو بيدِ مَن جعل ذلك إليه»[43].

ونقل الرازي عن الشافعي أنّ في أثر عليٍّ -رضي الله عنه- دليلًا للفريقين، فقال: «المسألة السابعة: هل يجوز للحَكمين تنفيذُ أمرٍ يُلزِم الزوجين بدون إذنهما، مثل أن يطلِّق حَكَمُ الرجل، أو يَفتدِيَ حَكمُ المرأة بشيء من مالها؟ للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: يجوز، وبه قال مالك وإسحاق. والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة. وعلى هذا هو وَكَالَةٌ كسائر الوَكالات. وذكرَ الشافعي -رضي الله عنه- حديثَ عليٍّ -رضي الله عنه-، وهو ما روى ابن سيرين عن عبيدة أنه قال: جاء رجل وامرأة إلى عليّ-رضي الله عنه- ومع كلّ واحد منهما جمعٌ من الناس، فأمَرهم عليٌّ بأن يبعثوا حَكمًا من أهله وحَكمًا من أهلها، ثم قال للحَكَمَين: تعرفان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعَا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّقَا ففرِّقَا، فقالت المرأة: رضيتُ بكتاب الله تعالى فيما عَلَيَّ ولِي فيه. فقال الرجل: أمّا الفُرقة فَلا، فقال عليٌّ: كذبتَ واللهِ حتى تقرَّ بمثلِ الذي أقرّت به. قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي هذا الحديث لكلّ واحد من القولين دليلٌ. أمّا دليلُ القول الأول: فهو أنه بُعِثَ من غير رضا الزوجين وقال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا. وأقلُّ ما في قوله: عليكما، أن يجوز لهما ذلك. وأمّا دليلُ القول الثاني: أن الزوج لمّا لم يرضَ توقَّفَ عليٌّ، ومعنى قوله: كذبتَ، أي لستَ بمنصِفٍ في دعواك حيث لم تفعل ما فعلَتْ هي. ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى سمّاهما (حكمَين)، والحكمُ هو الحاكم، وإذا جعله حاكمًا فقد مكّنَه من الحُكم، ومنهم من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لمّا ذكرَ الحكمَين، لم يُضِف إليهما إلا الإصلاح، وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غيرَ مفوَّضٍ إليهما»[44].

ودراسةُ أثرِ عليٍّ لا تكفيه هذه الإلماحةُ، وإنما أردتُ التنبيه على أثر الخلاف في فهمه بين الطبري وابن عطية، فالخلاف بينهما في مدلول الأثر.

- سابعًا: إدراج قول يحتمل موافقته للترجمة ويحتمل غير ذلك:

قوله -عز وجل-: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}[يوسف: 4].

قال ابن عطية: «وقيل: إنه قد رأى كواكبَ حقيقةً والشمسَ والقمرَ فتأوّلها يعقوبُ إخوتَه وأبوَيْه، وهذا قول الجمهور، وقيل: الإخوة والأب والخالة لأنّ أمّه كانت ميّتة، وقيل: إنما كان رأى إخوته وأبويه فعبّر عنهم بالكواكبِ والشمسِ والقمرِ، وهذا ضعيفٌ ترجم به الطبري، ثم أَدخل عن قتادة والضحاك وغيرِهما كلامًا محتملًا أن يكون كما ترجم وأن يكون مثلَ قولِ الناس، وقال المفسرون: القَمَر تأويله: الأب، والشَّمْس تأويلها: الأم، فانتزع بعض الناس من تقديمها وجوب بِرّ الأم وزيادته على بِرّ الأب»[45].

قال الطبري: «وقد قيل: إنّ الكواكب الأحدَ عشَر كانت إخوتَه، والشمسَ والقمرَ أبوَيْه. ذِكر من قال ذلك: حدثنا بِشرٌ، قال، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} إخوتُه أحدَ عشرَ كوكبًا، {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ}، يعني بذلك: أبوَيْه. حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا شَرِيكٌ، عن السدي، في قوله: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ...} الآية، قال: رأى أبوَيه وإخوتَه سجودًا له، فإذا قيل له: (عمّن؟ قال: إن كان حقًّا، فإنّ ابن عباس فسَّره). حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال، أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}، قال: الكواكبُ إخوتُه، والشمسُ والقمرُ أبَواه. حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} إخوتُه، {وَالشَّمْسَ} أمُّه، {وَالْقَمَرَ} أبوه. حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو أحمد، قال، قال سفيان: كان أبوَيْه وإخوتَه. حُدِّثتُ عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: حدثنا عبيدُ بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، قوله: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} هم إخوةُ يوسف، {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ} هما أبواه. حدثني يونس، قال، أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: {يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا...} الآية، قال: أبواه وإخوتُه. قال: فنَعاه إخوتُه -وكانوا أنبياء- فقالوا: ما رَضِيَ أن يسجدَ له إخوتُه حتى سجدَ له أبواه! حين بلَغَهم»[46].

التعليق:

ضعَّف ابن عطية هنا القول الذي أورده الطبري في أنّ يوسف رأى إخوتَه وأباه في الرؤيا ساجدِين له فعبَّر عنهم بالكواكِبِ والشمسِ والقمر، ثم استدرك على الطبري إدراجَه لهذه الآثار تحت هذه الترجمة لهذا القول الضعيف، فذكر ابنُ عطية أنّ الآثار التي أدرجها الطبري تحته لا تدلّ عليه بشكل واضح، وإنما يُحتمَل فيها دلالته عليه ويُحتمل أن يكون المرادُ بها ليس كذلك.

وعند النظر إلى الآثار يتبين أن بعضَها يتّضح فيه معنى الترجمة وهو أثر السدي، وأمّا بقية الآثار فيُحتمَل فيها معنى الترجمة ويُحتمل أن يكون المراد بها المعنى الظاهر والمعروف من أنّ يوسفَ رأى الكواكبَ والشمسَ والقمرَ وليس أبوَيْه وإخوتَه.

وبناءً على ذلك فإنّ استدراك ابنِ عطية غيرُ دقيق؛ لأن من الآثار ما يدل صراحةً دون كبير عناء على القول الذي ترجم به الطبري، ومنها ما فيه احتمالٌ فعلًا، وأمّا صحةُ القول أو ضعفُه فمسألةٌ أخرى.

ولم أقف على مَن وافق الطبريَّ في هذا القول وفَهِمَه هذا الفهمَ من خلال الآثار سوى الماورديِّ وابنِ الجوزي[47]، وهما ممّن يعتنون بالجمعِ لا التحريرِ، ولعلهما اعتمَدا فيه على الطبري، والله أعلم.

وختامًا:

فقد قمنا في هذه المقالة بإبراز قضية مهمّة تتعلق بتفسير السلف -رضوان الله عليهم- ألا وهي قضيةُ تبويبِ وتصنيفِ مروياتهم التفسيرية، وبينَّا ما لهذه العملية من انعكاسات على فهمِ مرويات السلف، وذلك من خلال القراءة في استدراكات الإمام ابن عطية على تبويبات وترجمات الإمام الطبري لأقوال السلف في تفسيره.

وتبيَّن لنا أنّ السببَ الرئيس للخلاف بين الطبري وابن عطية في هذه المواضع التي استدركها ابنُ عطية على الطبري هو اختلافُهما في فهمِ مرويات السلف، وتعدُّدُ وجهاتِ النظر لديهما في تحليل مرويات السلف، ومن هاهنا تتضح أهميةُ وضرورةُ العنايةِ بدراسة مرويات السّلف والتدقيقِ فيها، وكذا ضرورةُ العنايةِ بدراسة تبويباتِ وترجماتِ الإمام الطبري لها، خاصةً وأنها أصبحت تُنقَل في كتب التفسير دون الانتباه لقصدِ الطبري ومرادِه منها دون تمحيصٍ ونظرٍ غالبًا.

وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله ربّ العالمين.

[1] ينظر: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة، خليل محمود اليماني، وهي مقالة منشورة على موقع تفسير تحت هذا الرابط: tafsir.net/article/5274

[2] ينظر: موسوعة التفسير المأثور (1/ 396- 420).

[3] ينظر: جامع البيان للطبري؛ قراءة في أسباب مركزيته في التفسير، خليل محمود اليماني، وهي مقالة منشورة على موقع تفسير تحت هذا الرابط: tafsir.net/article/5139

[4] كنتُ قد أشرتُ في دراسات سابقة إلى أنّ المواضع التي استدركها ابن عطية على تبويبات وتراجم الطبري عددها أحد عشر موضعًا -كما في بحثي: صناعة الصياغة في علم التفسير، وهو منشور ضمن كتاب مشترك بعنوان: صناعة التفكير في علم التفسير، من إصدار مركز تكوين، ص147، وكذلك في دراستي لموارد ابن عطية-، وسبب اختلاف عدد الاستدراكات هو اقتصاري في هذه المقالة على المواضع التي يظهر فيها استدراك ابن عطية واضحًا ومركّزًا على ترجمة الطبري ذاتها، فحذفتُ المواضع التي ظهر لي فيها استدراك ابن عطية على الطبري في فهم وتوجيه كلام السَّلَف دون التركيز على الترجمة. (ينظر: تفسير ابن عطية 2/ 19، و2/ 202، و2/ 506)، وكذلك حذفتُ موضعًا لم يظهر فيه استدراك لابن عطية أصلًا وإنما أشار فيه لصنيع الطبري وترجمته (ينظر: تفسير ابن عطية 2/ 590- 591).

[5] ومن الجدير بالذِّكْر أن ننبّه على أن هناك دراسةً منشورة عُنيت بدراسة استدراكات ابن عطية على الطبري عمومًا، وعنوانها: (استدراكات ابن عطية في المحرّر الوجيز على الطبري في جامع البيان؛ عرضًا ودراسة) للأستاذ الدكتور/ شايع بن عبده الأسمري، وفي هذه الدراسة العديد من الإشكالات أبرز ما يعنيني هنا بخصوص استدراكات ابن عطية على تبويبات وتراجم الطبري هو عدم دقّة الجمع والاستقراء، فقد أغفلَت الدراسة الكثير من استدراكات ابن عطية على الطبري، ومما أغفلَتْه ثلاثة مواضع تشتمل على استدراكات على التراجم، وهي الاستدراك الخامس والسادس والسابع في مقالتنا، بالإضافة إلى إشكالات في فهم بعض استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري كما حصل في الدراسة في فهم الموضع الأول حسَب مقالتنا من استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري. (ينظر: استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان؛ عرضًا ودراسة، 1/ 250).

[6] المحرر الوجيز، ابن عطية (1/ 163).

[7] صدرت الطبعة الأولى من هذا المتن بعنوان: (أقوال السَّلَف في التفسير من جامع البيان لابن جرير) عن دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، سنة 1442هـ- 2021م، وصدرت الطبعة الثانية سنة 1443هـ- 2022م، وقد تمَّ التعريف به على منصة مرصد تفسير تحت هذا الرابط: tafsiroqs.com/article?article_id=3881

[8] تصدر هذه الدراسة عن مركز تفسير قريبًا بمشيئة الله سبحانه.

[9] جاءت هذه الكلمة في جميع طبعات تفسير ابن عطية بلفظ (نفس)، وكذا جاءت بهذا اللفظ في النسخ المخطوطة التي اطّلعتُ عليها وهي نسخة: (السليمانية والصحراء المغربية وتشستربتي)، سوى نسخة واحدة وهي نسخة فيض الله أفندي فقد جاء فيها لفظ (تفسير) بدلًا من (نفس)، وعند التأمّل تجد أن عبارة ابن عطية لا تستقيم إلا على ضبطها بلفظة (تفسير)، وأمّا على لفظة (نفس) فتضطرب العبارة ولا يظهر مراد ابن عطية منها، فإثبات لفظة (نفس) هنا يكون صحيحًا إذا كان الحديث بعدها على ذات الكلام قبلها، فيقال مثلًا: (على مقتضى القول كذا، وعلى نفس القول كذا)، أمّا في هذا الموضع فيبين ابن عطية الفرق بين مقتضى ترجمة الطبري وبين تفسير قول ابن زيد، والله أعلم. وهذا الضبط الذي ذكرته نقلًا عن نسخة فيض الله لم ينبَّه عليه في جميع طبعات تفسير ابن عطية ولا حتى من باب ذِكْر فروق النُّسَخ لإفادة القارئ، ولذلك من الضروري أن يكون القائمين على تحقيق كتب التراث من ذوي الاختصاص العلمي في الفنّ الذي تحقَّق مخطوطاته، وليس مجرّد متخصصين في تحقيق المخطوطات.

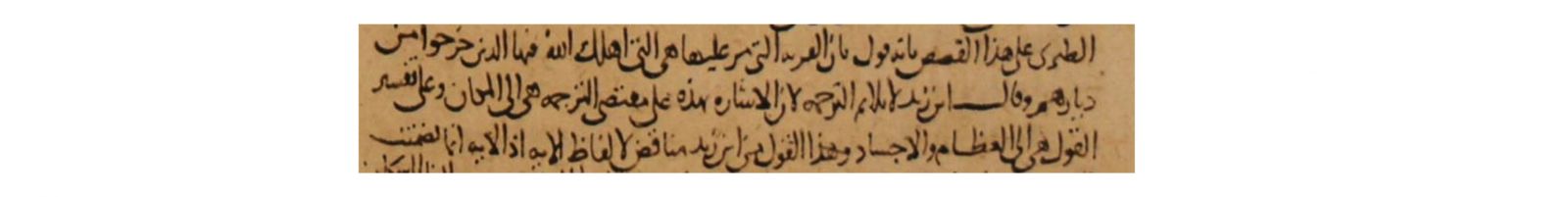

وفيما يأتي صورة الموضع من نسخة فيض الله، الجزء الأول، لوحة رقم: (141).

[10] المحرر الوجيز، ابن عطية (2/ 178).

[11] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (4/ 582- 584).

[12] الموضع الأول جاء (4/ 420)، والموضع الثاني هو المثبت أعلاه.

[13] المحرر الوجيز، ابن عطية (2/ 178).

[14] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (3/ 289- 290).

[15] ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (7/ 151)، والهداية لمكي (1/ 863- 864)، والنكت والعيون للماوردي (1/ 331)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 233)، ومفاتيح الغيب للرازي (7/ 29)، والبحر المحيط لأبي حيان (2/ 632)، والجواهر الحسان للثعالبي (1/ 508).

[16] ينظر: معالم التنزيل للبغوي (1/ 317)، وأنوار التنزيل للبيضاوي (1/ 156)، والتسهيل لابن جزي (1/ 133) وفتوح الغيب للطيبي (3/ 507)، والسراج المنير للخطيب الشربيني (1/ 172).

[17] ينظر: مدارك التنزيل للنسفي (1/ 214)، ولباب التأويل للخازن (1/ 193).

[18] المحرر الوجيز، ابن عطية (1/ 352).

[19] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (4/ 424- 430).

[20] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (3/ 297).

[21] ينظر: معاني القرآن للأخفش (1/ 198)، وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (1/ 255)، والهداية لمكي بن أبي طالب (1/ 873)، والنكت والعيون للماوردي (1/ 334)، وتفسير القرآن للسمعاني (1/ 265)، ومعالم التنزيل للبغوي (1/ 323)، ومفاتيح الغيب للرازي (7/ 35)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 297- 300)، ولباب التأويل للخازن (1/ 197)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 689).

[22] مفاتيح الغيب، الرازي (7/ 35).

[23] فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر (6/ 412).

[24] المحرر الوجيز، ابن عطية (2/ 259).

[25] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (5/ 63- 64).

[26] الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب (1/ 914).

[27] البحر المحيط، أبو حيان (2/ 719).

[28] المحرر الوجيز، ابن عطية (2/ 416).

[29] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (5/ 406- 407).

[30] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (6/ 22).

[31] البحر المحيط، أبو حيان (3/ 152).

[32] التفسير البسيط، الواحدي (5/ 253).

[33] ينظر: لباب التأويل للخازن (1/ 245)، وغيره.

[34] المحرر الوجيز، ابن عطية (2/ 451).

[35] لفظة (النصارى) لم ترِد في طبعة التركي (5/ 482- 483)، وأمّا في طبعة شاكر فوردت فيها، وكذا أُثبتت في تفسير ابن أبي حاتم (2/ 671) الأثر رقم (3638)، وفي الدر المنثور (2/ 236).

[36] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (5/ 482- 483).

[37] تفسير ابن أبي حاتم (2/ 671).

[38] المحرر الوجيز، ابن عطية (3/ 139).

[39] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (6/ 717).

[40] المغني، ابن قدامة (10/ 264).

[41] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (5/ 177).

[42] الجامع لأحكام القرآن، الجصاص (3/ 152).

[43] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (5/ 177).

[44] مفاتيح الغيب، الرازي (10/ 74)، وينظر: تأويلات أهل السُّنّة للماتريدي (3/ 166- 167)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 297).

[45] المحرر الوجيز، ابن عطية (5/ 409).

[46] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (13/ 11).

[47] ينظر: النكت والعيون للماوردي (3/ 6)، وزاد المسير لابن الجوزي (2/ 413).

.jpg)